»Der Zuchtlachs ist eine schwimmende Apotheke.« (Héctor Kol, Meeresbiologe)

Vor der Küste Westafrikas ist die Überfischung besonders signifikant. Riesenschiffe sind hier jeden Tag unterwegs, um alles zu fangen, was sich im Meer befindet. Alles, was schwimmt wird gefangen. Kleine, große, genießbare und ungenießbare Lebewesen werden wahllos mit großen Schleppnetzen massenweise eingesammelt. Um sich ein Bild von diesen Schleppnetzen machen zu können, ist ein Vergleich angebracht. Beispielsweise ist ein pelagisches Schleppnetz trichterförmig. Die Öffnung des Netzes ist 50–70 m hoch und 80–120 m breit, die Gesamtlänge des Netzes beträgt meist 1500 m. Wie sollen nun die afrikanischen Fischer mit diesen Monsternetzen konkurrieren?

Zumal viele gefangenen Meerestiere nicht zum Verzehr und zur Ernährung der heimischen Bevölkerung gedacht sind, sondern sie dienen als Rohstoffe. Schließlich benötigen die großen chinesischen Fischmehlfabriken in Senegal und Gambia diese Rohstoffe, um in Massenproduktion Futtermehl herzustellen. Dieses wird auch für die großen Aquakulturfarmen in Europa und Nordamerika benötigt. Die in Norwegen gezüchteten Lachse sind hingegen Raubtiere und fressen naturgemäß große Mengen an lebenden Fischen. »Damit das Gefangene fressen kann, wird das Freischwimmende zermahlen. Sie nennen es nachhaltiges Wirtschaften. Dem ökologischen Konsumenten wird weisgemacht, damit schone er das Wildleben.«[1] Somit ist die auf Massenfertigung ausgelegte »Fischproduktion« ökologisch, nachhaltig und auch noch produktiv.

Moment mal – eigentlich ist es doch umgekehrt. Die Fischmehlproduktion ist weder nachhaltig noch ökologisch und sie ist auch noch kontraproduktiv. Um ein Kilo Zuchtfisch »herzustellen«, müssen bis zu fünfzehn Kilo Meerestiere geschreddert werden. Hinzukommt, dass Lachse nun einmal Raubtiere sind. Um sie zu züchten, muss Fisch verfüttert werden. Andere Meere werden leergefischt, um den norwegischen Lachs zu füttern. Foodwatch nennt das »moderner Lebensmittelkolonialismus«.

Die faulen Fische

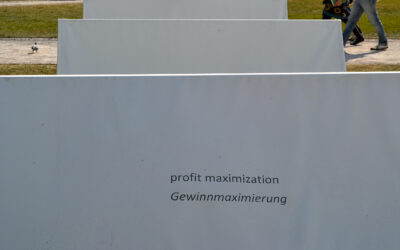

Nach dem Bericht »Faule Fische« von Foodwatch ist die norwegische Lachszucht für skandalöse Zustände verantwortlich. Unhaltbare hygienische Zustände, das Verfüttern von Antibiotika und die Lachslaus setzen den Fischen zu. Parallelen zur Fleischproduktion sind nicht zu übersehen. Nach Aussagen von Foodwatch sind die Zustände in norwegischen Lachsfarmen sogar noch schlimmer als in deutschen Schweineställen. Somit ist die Lachszucht weder produktiv noch ökologisch nachhaltig. Produktiv ist ein System nur, wenn der Output größer ist als der Input. In der Lachszucht ist es genau umgekehrt. Trotzdem lassen sich gute Gewinne erzielen, weil das Gesetz der Massenproduktion greift. Sowohl das System der Lachszucht als auch die gesamte Fischerei sind schon deshalb nicht ökologisch nachhaltig, weil über 37 Prozent aller Fischbestände überfischt sind. Das genannte Beispiel aus Westafrika zeigt: »Der Naturbestand wird zu Müll, damit aus Müll Wert entsteht. Vermehlung des Lebenden, Vermehrung des Kapitals.«[2]

Die Fischmehlfabriken fahren Milliardengewinne ein und der Mensch und die Natur leiden. Früher lebten die Küstenbewohner Westafrikas vom Fischfang, der Einkommen und Nahrung garantierte. Gegen die großen Schleppnetzschiffe sind die kleinen Fischerboote der Küstenbewohner aber nicht konkurrenzfähig. Außerdem machen Gestank und Chemikalien dieser Massenproduktion ihre Heimat unbewohnbar. Viele Bewohner dieser Region sind dann gezwungen auszuwandern. Sie fliehen vor dem Wirtschaftssystem Kapitalismus, werden aber als Wirtschaftsflüchtlinge nicht anerkannt. »Illegal müssen sie ihre Chance übers Mittelmeer versuchen. Nicht wenige ertrinken dabei und enden selbst als Fischfutter. So schließt sich der Kreis.«[3]

Der König der Lachse

Die großen Fischmehlfabriken in Westafrika benötigen Rohstoffe. Die, mit riesigen Schleppnetzen, gefangenen Fische werden in diesen Fabriken zu Fischmehl verarbeitet, um anschließend in den großen Aquakulturen des globalen Nordens zu landen. Es wird kaum darüber berichtet, dass die »Produktion« von einem Kilo Lachsfleisch in Aquakulturen ungefähr 4 bis 6 Kilogramm wildlebende Fische verfüttert werden müssen. »Inzwischen wird mehr als die Hälfte des weltweiten Fischfanges in Kraftfutter für Lachse und andere Tiere verwandelt. Mastlachse verbrauchen mehr tierisches Eiweiß, als sie produzieren. Wie kann so etwas nachhaltig sein?«[4]

Das in Westafrika produzierte Fischmehl wird in die Länder der großen Aquakulturen, beispielsweise Chile und Norwegen, exportiert. Der Norweger John Fredriksen beherrscht ein Drittel der globalen Lachsproduktion. Dieser Mann hat klein angefangen und sich zu einer der reichsten Männer der Welt hochgearbeitet. Heute gilt er als König der Lachse. Er folgt dem schlichten ökonomischen Leitspruch, der auch als Shareholder-Value in den ökonomischen Lehrbüchern vertreten ist: »Alles, was für die Aktionäre gut ist, ist auch gut für das Unternehmen.« Insofern interessiert er sich ausschließlich für die Kapitalakkumulation. Er akkumuliert sein Kapital hauptsächlich in Chile und in Norwegen. Seine Unternehmen in Chile produzieren die »schlechten« Lachse, die norwegischen Produktionsstätten, in einem sehr geringen Umfang, die »guten« Lachse. Somit kann er sich mit seinen norwegischen Betrieben als ökologischer Unternehmer darstellen. Die norwegischen Gesetze sind restriktiv und sie lassen nur ein Gramm Antibiotikum pro Tonne Lachs zu. In Chile gibt es keine gesetzlichen Beschränkungen. In Chile wird die Antibiotikasorte der Humanmedizin verabreicht und die Menge beträgt teilweise das Achthundertfache der Menge, die in Europa zugelassen wird. Die Hygienebedingungen sind sowohl in Norwegen als auch in Chile eine einzige Katastrophe für die Lachse, die in ihren eigenen Fäkalien schwimmen müssen.

[1] Guillaume Paoli, Geist und Müll, Von Denkweisen in postnormalen Zeiten, Berlin, 2023, S. 147.

[2] Guillaume Paoli, Geist und Müll, Von Denkweisen in postnormalen Zeiten, Berlin, 2023, S. 148.

[3] Guillaume Paoli, Geist und Müll, Von Denkweisen in postnormalen Zeiten, Berlin, 2023, S. 148.

[4] Wilfried Huismann, Schwarzbuch WWF, Dunkle Geschäfte im Zeichen des Panda, Gütersloh, 2012, S. 71.