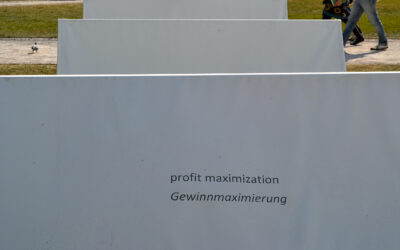

Die Große Koalition vollzieht gegenwärtig einen Spagat, der hohe Risiken mit sich bringt. Aus medizinischer Sicht birgt der Spagat Risiken wie Zerrungen, Muskelfaserrisse, Gelenkprobleme und Verletzungen von Sehnen und Bändern, insbesondere wenn er nicht korrekt ausgeführt oder übertrieben wird. Der ökonomische Spagat besteht darin, dass die Regierung einerseits über ein ausreichendes Sondervermögen in Form von Schulden verfügt und andererseits die Steuern, insbesondere für Unternehmen und reiche Menschen, senken beziehungsweise nicht erhöhen möchte. Dabei ist es unerlässlich, dass die OECD und die G20-Staaten den Steuersenkungswettlauf stoppen, weil solch ein Wettbewerb alle schlechterstellt. Dies wird durch die Metapher vom Fußballplatz schön beschrieben:

Ein Besucher des Fußballspiels steht auf, damit er besser sehen kann. Dann stehen nacheinander auch die anderen Besucher auf. Letztlich sehen alle wieder gleich schlecht, aber sie müssen dabei stehen, statt zu sitzen.[1]

Wenn die Fußballfans eine Einigung erzielen und ihren Egoismus zur Seite schieben würden, könnten alle bessergestellt werden. Dies ist im internationalen Steuerrecht nicht anders. Der schädliche Steuerwettbewerb kann gestoppt werden, wenn Länder wirksam zusammenarbeiten. Somit kann dann jedes Land die Steuergelder für sinnvolle Dinge, die dem Gemeinwohl dienen, nutzen. Und hier ist vor allem die Bekämpfung des Klimawandels zu nennen. Wirksame steuerrechtliche Korrekturen, gesetzlichen Regelungen und institutionellen Änderungen können die fossile Industrie in die Schranken weisen und den Klimawandel aufhalten. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts war ein erster notwendiger Schritt, weitere müssen folgen.

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts

Zur Erinnerung: Am 24. März 2021 kam es zu einem aufsehenerregenden Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die unzureichende Klimapolitik der Bundesregierung. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat in seinem Urteil zum Klimaschutz entschieden, dass die Klimagesetzgebung der Bundesregierung die Freiheitsrechte kommender Generationen massiv gefährdet und das die Klimaziele nicht eingehalten werden. Da nach Auffassung des höchsten deutschen Gerichts die im Pariser-Klimaabkommen genannten Ziele nicht mehr eingehalten werden können, »müssen die nach 2030 noch erforderlichen Minderungen dann immer dringender und kurzfristiger erbracht werden. Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind. Der Gesetzgeber hätte daher zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit Vorkehrungen treffen müssen, um diese hohen Lasten abzumildern.«[2] Da keine Vorkehrungen getroffen worden sind, ist dieses Urteil ein Tiefschlag gegen die Klimapolitik der Bundesregierungen. Glücklicherweise unterliegt die juristische Logik nicht der Verwertungslogik unseres kapitalistischen Systems. Das Urteil ist ein notwendiger aber kein hinreichender Maßstab für zukünftiges Handeln.

Überspitzt könnte man formulieren: Die Bedenkenlosigkeit hinsichtlich des Klimawandels ist grundgesetzwidrig. Die Bundesregierung muss nachbessern, um die Bekämpfung des Klimawandels gerecht zu werden.

Der offene Brief vom 23.06.2025

Dies wird noch einmal deutlich, wenn man den offenen Brief von namenhaften Rechtswissenschaftlichen Professor:innen und Wissenschaftler:innen des Völker- und Verfassungsrechts vom 23.06.2025 betrachtet. Die Verpflichtung des Staates hinsichtlich des Klimaschutzes muss durch Investitionen aus dem Sondervermögen nach Art. 143h GG finanziert werden. Neben der Verpflichtung aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 2021 weisen die Verfasser des offenen Briefes auch auf das Klimaseniorinnen-Urteil des EGMR vom 9. April 2024 hin. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrecht (EGMR) verpflichtet den Gesetzgeber, ausreichende Mittel für die Umsetzung des noch zu beschließenden Klimaschutzprogramms 2026 aufzubringen. Da die Gewichtung des Klimaschutzgebots bei fortschreitenden Klimawandel weiter zunimmt, muss die deutsche Regierung ausreichende Mittel aus dem Sondervermögen bereitstellen. Die Wirtschaftsministerin, Katherina Reiche, vermittelt aber den Eindruck, dass sie das Sondervermögen für neue fossile Projekte nutzen möchte. Beispielsweise soll die Gasinfrastruktur, die Flughäfen und die entsprechenden Terminals weiter ausgebaut werden. Zweifellos behindern fossile Projekte den Kampf gegen den Klimawandel. Auch darf die Verfassungsmäßigkeit dieser Ausgaben, so die Verfasser des offenen Briefes, bezweifelt werden.

[1] Vgl. Stefan Bach, Unsere Steuern, Frankfurt/Main, 2016, S. 185.

[2] www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html, Beschluss vom 24. März 2021, aufgerufen am 28.12.2022.