»Tut eine Regierung nichts dafür, die Folgen von Dürren oder anderen Naturereignissen zu lindern, indem sie die Bevölkerung widerstandsfähiger macht, ist das unterlassene Hilfeleistung.« (Friederike Otto)

Die Zuordnungswissenschaft ist eine sehr junge Disziplin, die sich erst in den letzten Jahren herausgebildet hat. Sie ist ein Teil der Klimatologie und sie bewertet unter anderem den statistischen Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetterereignissen. Man möchte also wissen, ob ein bestimmtes Extremwetterereignis „natürlichen Ursprungs“ ist oder ob der anthropogene Klimawandel beteiligt ist. Die Physikerin und Klimatologin Friederike Otto leistete federführende Beiträge zur Entwicklung dieser Disziplin. Sie ist eine Leitautorin des Sechsten Sachstandsberichtes des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

Wetter vs. Klima

Die Ergebnisse der Klimaforschung sind Teil des Wissenschaftsbetriebes, dies trifft für Wettervorhersagen nicht zu. In der Klimaforschung geht es vor allem um physikalische Systeme und hier sind die Erhaltungssätze zu nennen. Die Energieerhaltung, die Masseerhaltung und die Impulserhaltung bestimmen das Klimasystem. Wie in vielen Blogs schon mehrfach ausgeführt, werden Energie, Masse und Impuls weder erschaffen noch vernichtet und erst recht nicht verbraucht. Sie werden in einem geschlossenen System lediglich in unterschiedliche Formen umgewandelt. In der Klimatheorie ist der Energieerhaltungssatz besonders hervorzuheben, weil das Klimasystem der Erde eben kein geschlossenes System darstellt. Unsere Energie kommt von außerhalb, nämlich von der 148.800.000 km entfernten Sonne. In diesem „großen“ System kommt genauso viel Energie hinein wie herauskommt. Wie gesagt, Energie kann nicht vernichtet werden. Wenn nun Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen, verändern sich die globalen Temperaturen auf der Erde. Weltweit werden jedes Jahr knapp 40 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre emittiert und die CO2 – Konzentration erreichte in diesem Jahr den Höchststand von 423,9 ppm.

Modell trifft auf Realität

In der Ökonomie sind Modelle weit verbreitet. Beispielsweise sei hier der unrealistische Wirtschaftskreislauf genannt. Aber auch andere ökonomischen Zusammenhänge sind empirisch stimmig oder auch nicht. Beispielsweise war in der Vergangenheit zu hören, wenn die Aktienkurse steigen, geht es mit der Wirtschaft bergauf. Nun steigen seit längerer Zeit die Kurse, aber der Wirtschaft scheint es nicht besonders gut zu gehen. Deshalb sind Modelle in allen wissenschaftlichen Disziplinen mit Vorsicht zu genießen, weil sie die Realität vereinfachen müssen. »Aber auch ohne diese Vereinfachungen wären Modelle nicht perfekt, denn das Klimasystem ist chaotisch. Ändern sich die Anfangsbedingungen nur minimal, entwickelt sich das Wetter womöglich in eine völlig andere Richtung – der berühmte Schmetterlingsflügelschlag, der einen Hurrikan auslösen kann.«[1] Insofern haben Modelle zwar ihre Berechtigung, sie müssen aber immer kritisch hinterfragt werden.

Der Klimawandel ist niemals schuld

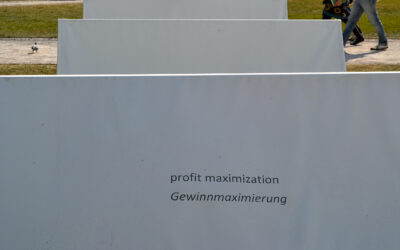

Die Attributionsforschung (Zuordnungsforschung) von Frau Otto ist sicherlich sehr wichtig und sie leistet einen wichtigen Beitrag, um den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Extremwetter besser zu verstehen. Was mich aber irritiert ist folgende Aussage: »Die Schuld an Katastrophen reflexartig und ausschließlich dem Klimawandel in die Schuhe zu schieben ist deshalb unglaubwürdig und verkennt die Realität eines komplexen Systems mit vielen ineinandergreifenden sozialen und physikalischen Rädchen. Es verkennt jedoch ebenso die Realität, den Klimawandel zu leugnen.«[2] Diese Aussage greift dann doch zu kurz. Der Klimawandel ist niemals schuld für irgendetwas. Unsere Art zu wirtschaften basiert auf die exorbitante Ausbeutung der Natur. Die anthropogene kapitalistische Produktionsweise benötigt vor allem fossile Stoffe, die dann den Klimawandel in Gang setzen. Diese Produktionsweise ist schuld am Klimawandel. Obwohl die fossile Industrie rückläufig sein müsste, ist die Dekarbonisierung noch in weiter Ferne, weil gegenwärtig 85 Prozent[3] des globalen Primärenergieverbrauchs von den fossilen Rohstoffen abhängt.

So lobenswert die Zuordnungsforschung sein mag – bloß was nutzt uns die Aussage, wenn beispielsweise festgestellt wird, dass der Klimawandel das Hochwasser im Ahrtal im Juli 2021 zu 10, 20, 50 oder 90 Prozent begünstigt hat. Dies mag für Gerichtsprozesse und Schadenersatzforderungen wichtig sein. Auch Versicherungen könnten von dieser Forschung partizipieren und es könnten dann auch Veränderungen eintreten. »Denn wenn sich Klimaschäden in ökonomische Schäden übersetzen lassen und damit allen klar ist, um welche Summen es sich handelt, setzt das Politiker*innen auf der ganzen Welt unter Druck, eine Lösung zu finden.«[4] Und genau an dieser Stelle ist die Zuordnungsforschung sehr wichtig. Sie ermöglicht den Geschädigten gerichtlich gegen einzelne Konzerne vorzugehen. Inzwischen wird immer klarer, in welchem Umfang die Konzerne seit der industriellen Revolution »emittiert und damit zum Klimawandel beigetragen haben. Das Ergebnis: Gerade mal 90 Konzerne haben zu 63 Prozent des Treibhausausstoßes der Welt zwischen 1751 und 2010 beigetragen. Die Hälfte dieser Emissionen wurden sogar erst nach 1988 in die Atmosphäre entlassen, (…)«[5] Solche und ähnliche Erkenntnisse der Attributionsforschung führen hoffentlich dazu, dass die Verantwortlichen zu Rechenschaft gezogen werden. Dies ist zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Solange der »fossilistische Kapitalismus« (Elmar Altvater) sich nicht ändert, wird der Klimawandel unaufhörlich fortschreiten.

[1] Friederike Otto, Wütendes Wetter, Berlin, 2019, S. 96.

[2] Friederike Otto, Wütendes Wetter, Berlin, 2019, S. 147.

[3] Die Zahl bezieht sich auf das Jahr 2019.

[4] Friederike Otto, Wütendes Wetter, Berlin, 2019, S. 162.

[5] Friederike Otto, Wütendes Wetter, Berlin, 2019, S. 176.