»Nur noch Utopien sind realistisch. Der gegenwärtige konfuse Zustand der Gesellschaft ist nicht das Produkt utopischer Phantasie, sondern der kollektiv beschädigten Realpolitik.« (Oskar Negt)

Die zeitgenössische Debatte um Stoffwechsel und Energie wurde, ausgelöst von Karl Marx, einer ersten gesellschaftswissenschaftlichen und ökonomischen Analyse unterzogen. Marx wurde von dem Chemiker Justus von Liebig beeinflusst. Liebig veröffentlichte im Jahr 1862 in der siebten Auflage seine »Agrikulturchemie« und beschäftigte sich mit dem Raubbau der Natur und dem Stoffwechsel.[1] In den Folgejahren wurde Karl Marx von dieser naturwissenschaftlichen Forschung beeinflusst und sie wurde Bestandteil im ersten Band des Kapitals. »So behandelte er Themen wie die exzessive Abholzung der Wälder, die Übernutzung fossiler Brennstoffe oder das Artensterben als Widersprüche des Kapitalismus.«[2]

Der Metabolismus ergibt sich aus der ständigen Wechselwirkung zwischen Menschen und Natur. Im Gegensatz zum »frühen« Marx vertrat der »späte« Marx eine weitsichtige Haltung zur Natur, die aber in der historischen und politischen Betrachtungsweise wenig Beachtung fand. Seine Stoffwechseltheorie besagt, dass »eine Produktion, die eine unbegrenzte Wertsteigerung des Kapitals verlange, sei von den ursprünglichen Kreislaufprozessen der Natur entfremdet und führe letztlich zu einem «unheilbaren Riss« zwischen Mensch und Natur.«[3] In der Klimaschutz-, Naturschutz-, Energie- und Verkehrspolitik muss dieser metabolische Riss stärker berücksichtigt werden. Dies wird aber nicht mit einer Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) geschehen, weil sie die Klimaschutz- und Energiepolitik von Robert Habeck rückabwickelt. Die ehemalige Chefin des Energieunternehmens Westenergie kündigte zwar einen „Realitätsscheck der Energiewende“ an. Da sie aber in fossile Gaskraftwerke investieren will, kann sie sich den Realitätsscheck sparen, weil sie das Ergebnis schon vorweggenommen hat.

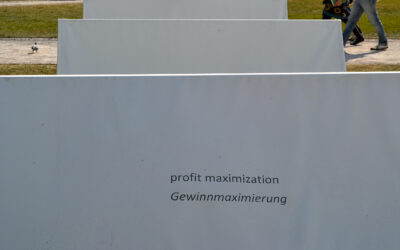

Weg von der Tagespolitik und zurück zu den Realisten. Sowohl Karl Marx als auch Hannah Arendt vertraten die Auffassung, dass der gesellschaftliche Metabolismus verändert werden muss, um eine nachhaltige Lebensweise zu ermöglichen. Dies impliziert, dass insbesondere Industrieländer ihre metabolischen Durchsätze erheblich reduzieren müssen. In keiner Gesellschaft zuvor wurden jemals derart große physische Bestände aufgebaut als in industriell geprägten Ökonomien, die dementsprechend sehr viel Material und Energie benötigen, um aus der lebendigen Biomasse beständig tote Masse zu erzeugen. Wobei die Biomasse die gesamte durch Pflanzen und Tiere erzeugte beziehungsweise anfallende organische Substanz darstellt. Somit umfasst sie alles, was lebt. Die durch Menschen produzierte tote Masse hingegen umfasst Maschinen, Autos, Häuser, Computer und unzählige andere Dinge. Seit circa 120 Jahren hat sich diese, von Menschen hergestellte, tote Masse in etwa alle 20 Jahre verdoppelt. Wenn die tote Masse ansteigt, verringert sich tendenziell die Biomasse. Seit dem Jahr 2020 ist der Anteil der toten Masse größer als der Anteil der Biomasse. Somit übertrifft die Masse, der von Menschen produzierten Dinge, die gesamte Biomasse der Erde und der Ressourcendurchsatz steigt beständig an.

Der Wissenschaftler Nicholas Georgescu-Roegen warf in seinem Werk The Entropy Law and the Economic Process im Jahr 1971 die Frage auf: Was ist Wirtschaft, wenn nicht die Umwandlung von Energie und Materie? Die kapitalistische Wirtschaftsweise beschleunigt die Entropie und es ist unstrittig – dieser Ressourcendurchsatz muss beschränkt werden. Dies ist deshalb kaum realisierbar, weil viele ökonomische Modelle Energie und Materie strikt voneinander trennen. Energie und Materie müssen aber immer zusammen gedacht werden. Um diesen Ressourcendurchsatz zu reduzieren, stehen ökonomisch und physikalisch nur zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Einerseits könnte man auf den technischen Fortschritt vertrauen und eine Ressourceneffizienz anstreben und andererseits könnte man die Ressourcenbestände begrenzen, indem Verzicht geübt wird. Auch wenn die meisten Mainstreamökonomen es anders sehen – genau an dieser Stelle ist eine ökonomisch differenzierte Betrachtungsweise der physikalischen Bestände zielführend.

Hierzu ein Beispiel: Es ist naturwissenschaftlich kaum möglich, dieselbe Menge Fleisch mit weniger Viehfutter zu produzieren. Die Fleischproduktion ist im hohen Maße ineffizient, weil die Relation zwischen Input und Output ökonomisch desaströs ist. Der Ressourcendurchsatz lässt sich auf technische Weise nicht, oder nur mit hohem Aufwand, reduzieren. Da eine zunehmende Fleischproduktion auch zu einer erhöhten CO2-Emission führt, ist diese Produktion sowohl ökologisch als auch ökonomisch nicht zielführend. Wer sachgerechte, und nicht interessengeleitete, Politik verfolgt, muss an dieser Stelle Verbote aussprechen oder Einschränkungen gesetzlich festlegen. Dass eine weitreichende Ernährungsumstellung nötig und auch möglich ist, wird durch eine Studie unter Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung vom 20.01.2020 bestätigt. Es versteht sich von selbst, dass dies auch gesundheitlichen Vorteile für den menschlichen Körper bringt, denn ein übermäßiger Fleischkonsum löst Entzündungen im Körper aus.

Auf der anderen Seite ist es naturwissenschaftlich möglich, beispielsweise unsere Räume in den Gebäuden, dank des technischen Fortschritts, mit einem geringeren Energiedurchsatz gleichbleibend warm zu halten. Neben effizientere Heizungen und besserer Dämmung ist das deutsche Konzept der Passivhäuser hervorzuheben. Diese Häuser sparen bis zu 90 % des Energieverbrauchs. Hier muss dann auf die Ressourceneffizienz gesetzt werden. Eine sachgerechte Politik wird an dieser Stelle Gebote einführen, Gebäudedämmung fördern und auf die Heilkräfte des Marktes vertrauen.

Hier ist aber Vorsicht geboten, weil der Rebound-Effekt Energieeinsparung wieder »auffressen« könnte. Dieser Effekt geht auf William Stanley Jevons (1835-1882) zurück, der als Erfinder dieses Paradoxons gilt. Es besagt, dass eine Steigerung der Energieeffizienz nicht weniger, sondern mehr Verbrauch zur Folge hat. Im Jahr 1865 veröffentlichte Jevons die Schrift »The Coal Question« (Die Kohlefrage). Zu dieser Zeit beobachtete Jevons in England, dass der technische Fortschritt zu einer zweifelhaften Effizienzsteigerung führte. Dies konnte er bei der Steinkohlenutzung nachweisen. Die Effizienzsteigerung bewirkte, dass Kohle preiswerter wurde und somit vermehrt zum Einsatz kam. Das führte zu einer Steigerung des Gesamtverbrauchs und der technische Fortschritt belastete die Umwelt mehr als zuvor.

[1] Vgl. Kohei Saito, Systemsturz, Der Sieg der Natur über den Kapitalismus, München, 2. Auflage, 2023, S. 119.

[2] Kohei Saito, Systemsturz, Der Sieg der Natur über den Kapitalismus, München, 2. Auflage, 2023, S. 122/123.

[3] Kohei Saito, Systemsturz, Der Sieg der Natur über den Kapitalismus, München, 2. Auflage, 2023, S. 217