»Es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, solange andere sie hauptberuflich zerstören.« (Eckart von Hirschhausen)

Im ersten Teil habe ich erläutert, dass die Landnahme ein genuiner Bestandteil des Kapitalismus ist. Die Folgen dieser Landnahme ist ein sich verschärfender Klimawandel.

Nun wird im öffentlichen Diskurs und in den Medien häufig behauptet, dass alles so bleiben kann, wie es ist; wir werden uns also dem Klimawandel anpassen müssen. Ich möchte die Anpassungsmaßnahmen nicht kleinreden; damit wird aber der Klimawandel weder ausgebremst noch verhindert. Der Theoretiker Frederic Jameson sagte einmal, dass die meisten Menschen sich zwar das Ende der Welt vorstellen können aber keinesfalls das Ende des Kapitalismus. Leider wird im Diskurs selten erwähnt, dass das Wirtschaftssystem »Kapitalismus« als Ursache für den Klimawandel hauptsächlich verantwortlich ist. Wobei die Landnahme ein genuiner Bestandteil des Kapitalismus ist. Mit oder ohne Klimawandel, der Kapitalismus muss die Natur ausbeuten, und er muss sich den Anbau-, den Abbau- und den Standortboden permanent einverleiben. Die Vereinnahmung der Erde im Allgemeinen wird land grabbing genannt. Dieser Begriff umfasst unter anderem auch ocean grabbing und coastal grabbing.

Der Krieg und die Landnahme

Um nun den Kapitalismus auf ein erträgliches Maß einzuhegen, muss in irgendeiner Form der Ressourcendurchsatz beschränkt werden. Dies erscheint umso problematischer, je härter der Wettbewerb und der Kampf um die weltweiten Rohstoffe geführt wird. Die Zielsetzung der meisten Kriege ist die Landnahme, um an die begehrten Rohstoffe zu kommen. Dies wird durch die gegenwärtige Lage im Ukraine-Krieg sehr deutlich. Nach Schätzungen der EU-Kommission verdoppelt sich die Nachfrage nach Rohstoffen von 79 Milliarden Tonnen im Jahr 2023 auf 167 Milliarden Tonnen im Jahr 2060. Somit scheint eine Beschränkung des Ressourcendurchsatzes in der entgrenzten kapitalistischen Produktionsweise kaum möglich zu sein.

Die Gratisgeschenke

Die zentrale Quelle des Reichtums der Industriestaaten sind Rohstoffe, wobei Rohöl, Kohle und Erdgas, die beim Verbrennen CO2-Emissionen freisetzen. Um den Klimawandel wirksam bekämpfen zu können, müssen die fossilen Brennstoffe da bleiben, wo sie sind – in der Erde. Dies ist mit der kapitalistischen Produktionsweise kaum zu realisieren, da die kapitalistische Logik besagt, dass »Brennstoffe, die nicht verbrannt werden können, nicht viel wert sind.« (Alex Steffen) Wenn nun diese Stoffe in der Erde bleiben sollten, entstehen ungeheuer große „gestrandete“ (stranded, wertlose) Vermögenswerte von fossilen Reserven, deren Wert auf der Habenseite zahlloser Vermögensbilanzen steht. »Die Barclays Bank schätzt, dass die Begrenzung der Emissionen auf 2oC in den nächsten 25 Jahren einen Rückgang der künftigen Einnahmen der Öl-, Kohle und Gasindustrie von 33 Billionen USD verursachen wird.«[1] Die große Gemeinsamkeit zwischen den »Klimaleugnern« Trump und Putin besteht darin, dass beide auf eine Laufzeitverlängerung für Öl, Gas und Kohle setzen, um damit Profite zu Lasten des Klimas zu generieren.

Wenn nun der Klimawandel als „Sündenbock“ und Verursacher der Misere` angesehen und die kapitalistische Produktionsweise als Ursache für die zunehmende Landnahme unterschlagen werden, kommt logischerweise eine fehlerhafte Prognose zustande, die von einer weiter fortschreitenden ökonomischen Verwertbarkeit der Natur ausgeht. Somit findet die Fragilität der Natur und der Atmosphäre kaum Beachtung. Die Trennung zwischen menschlicher und nichtmenschlicher Natur führt dazu, dass die nichtmenschliche Natur als »Zapfhahn und Senke« (Nancy Fraser) betrachtet wird. Sie ist aber die Anbieterin unserer gesamten Warenwelt, die sie uns quasi kostenlos in Form von Rohstoffen zur Verfügung stellt. Die kapitalistische Ökonomie profitiert also von einer Natur, die aber nicht unbegrenzt Rohstoffe bereithalten kann. Die Natur wird gleichzeitig verbraucht und vernichtet und der Kapitalismus »ist auch in dieser Hinsicht ein Kannibale, der seine eigenen lebenswichtigen Organe verschlingt.«[2] Die angeeignete und enteignete Natur ist hingegen die Anbieterin unserer Warenwelt, die aber keine monetären Preise kennt.

In der Vergangenheit geschah die Landnahme häufig über ausgehandelte Preise unter Partnern und manchmal auch auf Augenhöhe. Es setzte sich die zweifelhafte Erkenntnis durch, »dass jede sich irgendwo auf dieser Welt befindende Ressource demjenigen zum Kauf freistehen muss, der das meiste für sie bietet. Mit anderen Worten: Wer immer das Geld hat, um diese Ressource zu kaufen, hat auch einen Rechtsanspruch auf sie. Nach diesen Regeln gehört das Öl Venezuelas ganz genauso den Vereinigten Staaten, als ob es unter dem Boden von Texas oder Missouri läge.« (Richard Heinberg) In der Vergangenheit geschah die Landnahme häufig mit Hilfe internationaler Verträge und Abkommen oder über die Preisbildungen am Markt. Zukünftig werden aber Kriege zunehmend den Kampf über die noch verbleibenden Ressourcen bestimmen.

Bye, bye Gratisgeschenke

Da »der Kapitalismus immer räumlich expansiv und damit imperialistisch [ist]« (Ulrich Brand / Markus Wissen), sind in der heutigen Zeit zunehmend kriegerische Auseinandersetzungen und imperiale Verhaltensweisen zu erwarten. Die kapitalistische Produktionsweise ist der Hauptverursacher des Klimawandels. Deshalb reicht es bei weitem nicht aus, beispielsweise noch höhere Deiche zu bauen, um den Klimawandel zu bekämpfen. Solche Ratschläge laufen ins Leere, weil die Menschheit noch nie in ihrer Geschichte einen Klimawandel erlebt hat. Deshalb stellt sich eine gewisse Hilflosigkeit ein, weil sich keine zielführenden Handlungen aus der Bewältigung vergangener Krisen ergeben. Ein Klimawandel ist bis jetzt noch niemals bewältigt worden. Im Gegensatz dazu musste sich die Menschheit seit jeher mit extremen Wettersituationen auseinandersetzen und zielführende Lösungen finden. Diese Lösungsansätze werden dann häufig auf das Klima übertragen. Das Wetter darf aber nicht mit dem Klima verwechselt werden. Das Wetter war immer schwer vorhersehbar und ist nur bedingt von den wirtschaftlichen Aktivitäten abhängig. Das Wetter, das wir jeden Tag erleben, ist – im Gegensatz zum Klima – sehr wechselhaft. Dies ist beim Klima gänzlich anders, weil die beständig ansteigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre scheinbar mit den ökonomischen Aktivitäten korreliert und stetig steigt.

Der Publizist, Philosoph und Hochschullehrer Timothy Morton prägte den Begriff des »Hyperobjekts«. Der ökologische Denker Morton verbindet damit Phänomene, die zu groß sind, als dass wir sie wahrnehmen würden. Diese erkenntnistheoretische Paradoxie hat fatale Folgen, weil uns diese Phänomene an die Wahrnehmungsgrenze führen, mit der Konsequenz, dass unzureichend darüber nachgedacht wird und demzufolge unterbleiben zielführende Handlungen. Die bewährte Fokussierung auf ökonomische und ökologische Einzelaspekte ist mittlerweile fehl am Platz. Die Zusammenhänge sind komplex und die Naturkreisläufe sind aus den Fugen geraten. Erderwärmung, Artensterben, Wasserknappheit, Phosphormangel, Stickstoffüberschuss und die Vermüllung der Natur verstärken sich gegenseitig.

Der Zwang zur Landnahme

Gegenwärtig wird es immer deutlicher, dass der Kapitalismus fortwährend neue Territorien erobern muss. Es steht zu befürchten, dass Kriege zunehmend diese Landnahme absichern. Da dies systemimmanent ist, kann er auch nicht nachhaltig sein, »weil es irgendwann keine Territorien mehr zu erschließen und zu erobern gibt. „Land“ ist immer endlich.«[3].

Der im Jahre 2013 verstorbene deutsche Soziologe Burkart Lutz verstand jeden Wachstumsschub kapitalistischer Ökonomien als Landnahme. Wachstum sorgt für den Vermögensaufbau. Die weltweiten Kolonisierungs- und Enteignungspraktiken in aller Welt führten zu dieser zweifelhaften Vermögensbildung. David Ricardo und Adam Smith waren davon überzeugt, dass Landbesitzer »ökonomische Parasiten« (Mariana Mazzucato) seien, die nicht zur Produktivität eines Staates beitragen. Ricardo bestritt, dass das Einkommen aus Landbesitz einen Wert darstellt. Mit solchen neoklassischen Denkweisen beschäftigt sich die ökonomische Forschung und Lehre längst nicht mehr. Stattdessen wird in der Mainstreamökonomie die industrielle Landwirtschaft, die Verstädterung und die Landnahme als unausweichliche und naturgesetzliche Entwicklung dargestellt. Sowohl die Verstädterung als auch die Landnahme folgen keinem Naturgesetz, sondern sie werden aus ökonomischen Gründen und Interessen vorangetrieben. Naturgesetze sind zwar unumstößlich, sie sind aber keineswegs bindend. Aus ihnen erwächst keine Verpflichtung für die Menschen. Das genaue Gegenteil von Politik ist Schicksal und die Vorhersagen über eine zunehmende Landnahme sehen das als gegeben an, was geändert werden muss. Dies gilt auch für den urbanen Raum, denn er ist ein wesentlicher Ausgangspunkt für klimaschädliches Handeln, er verschlingt den größten Teil der weltweit verbrauchten Energie. Im Jahr 2006 war der urbane Raum für knapp 76 Prozent der energiebedingten CO2-Emissionen verantwortlich.

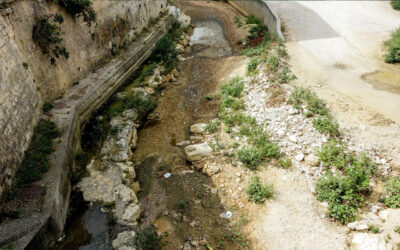

Traditionelle Volkswirte teilen den ursprünglichen Produktionsfaktor Boden in An-, Abbau- und Standortboden auf und vernachlässigen häufig, dass die «expansiven Mechanismen kapitalistischer Landnahme« (Klaus Dörre) kaum noch steigerungsfähig sind. Nach Aussagen von Michael Albertus[4] ergibt sich die Steigerungsfähigkeit auch durch den Klimawandel, weil sich beispielsweise neue Schifffahrtsrouten ergeben. Somit eröffnet der Klimawandel nicht nur neue und zweifelhafte Geschäftsfelder, sondern der internationale Landraub wird Normalität. Hier hat Michael Albertus recht. Trotzdem habe ich in seiner Analyse in den Blättern für deutsche und internationale Politik vom April 2025 zwei Punkte vermisst. Erstens: Soll der Klimawandel überhaupt noch bekämpft werden? Zweitens: Oder ist es sinnvoller, den »Allesfresser Kapitalismus» (Nancy Fraser) zu bekämpfen? Auch wenn die globale Politik in die von Michael Albertus skizierte Richtung geht, halte ich es für brandgefährlich, den Klimawandel als Möglichkeit für die Kapitalakkumulation in Erwägung zu ziehen und mit dem Klimawandel neue Geschäftsfelder zu eröffnen. Auch darf es nicht so weit kommen, dass »Grönland sehr viel angenehmer für menschliche Besiedelungen sein [wird]: Bitterkalte Winter werden nachlassen und die Sommer erheblich wärmer sein [werden]« (Michael Albertus). Diese Argumentation verharmlost die anthropogene Erderwärmung und setzt Temperaturanstiege, Wetterveränderungen und Klimawandel gleich. Auch wenn die Erderwärmung und die Wetterveränderungen zusammenhängen, ist der Klimawandel aber viel umfassender, weil er die gesamte Natur verändert. Dies ist auf die steigende CO2-Konzentration in der Atmosphäre zurückzuführen. Da CO2 ein ubiquitäres Gas ist, verteilt es sich gleichmäßig über den Planeten und auch die reiche Bevölkerung kann vor einer hohen CO2-Konzentration nicht flüchten. Deshalb ist die Behauptung, dass »der Klimawandel einige Teile der Erde unbewohnbar und andere attraktiver macht« (Michael Albertus), mit Vorsicht zu genießen. Damit wird der Klimawandel auf Wetter- und Temperaturveränderungen verengt. Zu dem, von Michael Albertus geschilderten, Szenario darf es nicht kommen. Deshalb ist die vordringlichste Aufgabe, den Klimawandel einzuhegen. Die wichtigste Umweltfrage ist somit eine ökologisch verträgliche Flächennutzung.

Erst wenn wir die Annahme der Beherrschbarkeit der Natur aufgeben, können wir soziale, ökonomische und ökologische Übereinkünfte finden, um dauerhaft auf diesem Planeten leben zu können. Max Horkheimer und Theodor W. Adorno haben in der Dialektik der Aufklärung formuliert: »Jeder Versuch, den Naturzwang zu brechen, indem Natur gebrochen wird, gerät nur umso tiefer in den Naturzwang hinein.«

[1] Ernst Ulrich von Weizsäcker, Wir sind dran, Club of Rome, Der große Bericht, München, 2019, S. 253.

[2] Nancy Fraser, Der Allesfresser, Wie der Kapitalismus seine eigenen Grundlagen verschlingt, Berlin, 2023, S. 143.

[3] Hartmut Rosa in: Soziologie, Kapitalismus, Kritik, Eine Debatte (Klaus Dörre, Stephan Lessenich, Hartmut Rossa), Frankfurt am Main, 6. Auflage, 2022, S. 209.

[4] Vgl. Michael Albertus, Die neue Landnahme, Territoriale Expansion in Zeiten der Klimakrise, in: Blätter für deutsche und internationale Politik, 4`25, Berlin, 2025, S. 51ff.