»Stopp! Genug! Es reicht! Slow down! Weniger ist besser! Lasst mich endlich zufrieden sein!« (Manfred Folkers)

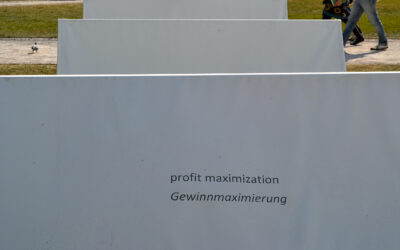

Die Postwachstumsstrategie ist keineswegs neu. Ein ehemaliger Mitarbeiter von John Maynard Keynes, der Ökonom E.F. Schumacher entwickelte das Konzept einer dezentralen und ökologischen »People´s Economy«. Sein Buch »Small is Beautiful« wurde zum internationalen Bestseller und er beschrieb die Vorteile des Verzichts im Sinne von Mahatma Gandhi. Damit an dieser Stelle keine Missverständnisse auftreten: Es geht in keiner Weise darum, dass ärmere Menschen ihren Gürtel enger schnallen müssen. Arme Menschen tragen ohnehin kaum etwas zum Klimawandel bei. Es geht um den verschwenderischen Lebensstil der Oberklasse, die mit ihren Luxusartikeln, Luxusautos, Yachten, Privatjets und Luxusreisen den Klimawandel antreiben. »Der ökologische Fußabdruck des Konsums eines Vermögenden aus dem oberen Prozent der Weltbevölkerung übertrifft den eines Angehörigen der ärmsten 10 Prozent um durchschnittlich das 175-Fache.«[1] Auch Grüne Politikerinnen und Politiker sind auf diesem Auge relativ blind. Naomi Klein schreibt dazu: »Wir haben alle unsere Eier in den Korb mit der grünen Technologie und Effizienz gelegt, eben weil diese Veränderungen der Marktlogik nicht widersprechen – ja, sie ermuntern sogar dazu, einkaufen zu gehen und noch mehr neue, effiziente Öko-Autos und Waschmaschinen zu besorgen.«[2]

Außerdem vernachlässigen grüne Strategien sehr häufig den Rebound-Effekt und es fehlt oft die kritische Auseinandersetzung mit der Elektrizität. »Während die Elektrizität dem Verbraucher einen hohen Bedienungskomfort garantiert, ist sie andererseits doch auch ein von Natur aus höchst ineffizienter Energieträger. Wenn man zum Beispiel die Energiequelle Kohle verbrennt, um damit Generatoren anzutreiben, werden nur 35 Prozent der Kohleenergie in Elektrizität umgewandelt. Weitere Verluste entstehen durch Übertragungskabel und durch Elektromotoren, Lichter, Lampen und andere Elektrogeräte.«[3] Mit Wasserstoff verhält es sich ähnlich. Wasserstoff ist wie der elektrische Strom keine Energiequelle, sondern auch nur ein Energieträger. Auch sogenannter grüner Wasserstoff wird durch Elektrolyse aus Wasser gewonnen. Das klingt zunächst sehr gut, die Sache hat aber einen Haken, denn der Prozess der Wasserstoffproduktion verbraucht ebenfalls Energie. Selbst wenn das Verhältnis Input zu Output ausgeglichen wäre, nützt der grüne Anstrich nichts. Scheinbar gibt es ein stilles Einverständnis darüber, dass der grüne Strom unendlich ausbaufähig sei. Selbst wenn sich meine Ausführungen als nicht stimmig erweisen sollten, ist es eine Tatsache, dass der grüne Wasserstoff nicht in Deutschland im gewünschten Ausmaß produziert werden kann. Also werden Solarpanels und Windkraftanlagen in wärmeren Regionen der Erde, beispielsweise in Afrika, zur Produktion des grünen Wasserstoffs installiert, um die Energiesicherheit Europas sicherzustellen. Unter deutscher Beteiligung startete im Jahr 2021 das Projekt »Hyphen Hydrogen Energy« im afrikanischen Namibia. Damit jährlich drei Gigawattstunden grüner Wasserstoff produziert werden kann, sollen 9,4 Milliarden Dollar für Solar- und Windkraftwerken aufgewendet werden. Es müssen industrielle Strukturen aufgebaut werden und die wertvollen Ökosysteme im Nationalpark Tsau-Khaeb werden vernichtet. Um noch über eine lange Zeit Wasserstoff in großen Mengen importieren zu können, nutzt Deutschland die natürlichen Ressourcen auf Kosten des globalen Südens aus.

Die Suffizienz

Da auch die Stromproduktion begrenzt ist, wird es also ohne Suffizienz nicht gehen; aber die individuellen Veränderungen im Konsumbereich sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Zielführender ist eine tiefgreifende Reform des Emissionshandels, eine Neuordnung der industriellen Produktion und eine Überprüfung sämtlicher Institutionen. Dies muss aber schnell und durchgreifend geschehen, weil der Planungshorizont in der Produktion sich häufig über mehrere Jahre erstreckt.

Deshalb ist es höchste Zeit in die andere Richtung zu steuern, damit diese Verwerfungen, soweit es geht, ausgeschlossen werden können. Solange die tieferen Strukturen unangetastet bleiben, führt die, von mir präferierte, Suffizienz und Subsistenz zu keiner Lösung. Suffizienz und Subsistenz funktionieren nur, wenn sich die Wirtschaftspolitik in Richtung Postwachstumsökonomie bewegt und die Gesetze der Thermodynamik beherzigt werden.

Die vom Physiker Hans-Peter Dürr,[4] propagierte 1,5 kW-Gesellschaft muss perspektivisch umgesetzt werden. Demnach ist der Primärenergieverbrauch pro Kopf von nur 1,5 kW pro Stunde zulässig, um die Energieprobleme zu lösen. Dies wird aus zwei Gründen nicht ganz so einfach sein. Erstens hat sich die Welt durch Kriege, Krisen und dem Trumpismus massiv verändert. Zweitens haben wir uns in der westlichen Welt daran gewöhnt, ungefähr 60 Energiesklaven pro Einwohner ständig für uns arbeiten zu lassen. Hans-Peter Dürr beschreibt unseren Umgang mit der Energie zutreffend und nutzt den Ausdruck Energiesklave. Ein Energiesklave ist das Äquivalent einer Viertel Pferdestärke (PS) und arbeitet ohne Unterbrechung zwölf Stunden am Tag. Die Energiesklaven Kohle, Erdgas und Erdöl sind sowohl ökonomisch als auch technisch die idealen Träger von Arbeitsvermögen.

Wir müssen uns von unseren Energiesklaven wohl verabschieden und mit der Erkenntnis zu leben lernen, dass »Verluste schmerzhaft [sind], wenn das, was man verliert, ein wichtiger Teil der eigenen Identität war« (Andreas Reckwitz). Deshalb ist es umso wichtiger, dass Menschen sich befähigen, verkleinerte Ökonomien zu gestalten, um auf diesem Wege ein gutes Leben zu erhalten. Mit einer positiven Einstellung zur Suffizienz (Minimierung des Konsums) und zur Subsistenz (mehr Regionalökonomie, weniger industrielle Produkte) kann dies gelingen.

Suffizienz darf aber nicht mit nachhaltigem Konsum verwechselt werden. Suffizienz muss im Sinne des volkswirtschaftlichen Sparens verstanden werden, denn Sparen bedeutet Konsumverzicht, also ersatzloses Unterlassen. Der Ökonomieprofessor Nico Paech favorisiert die Aufhebung der Trennung von Konsum und Produktion. »Konsumenten würden aus der Rolle passiver Verbraucher heraustreten, indem sie sich als »Prosumenten« drei Ressourcen zunutze machen: (a) handwerkliche Kompetenzen und Improvisationsgeschick, (b) marktfreie Zeit und (c) nahräumliche Kooperationsbeziehungen.«[5] Die Konsumenten müssen sich zurückverwandeln in mündige Bürger, die nicht mehr bereit sind, sinnlose überflüssige und schädliche Produkte zu kaufen.

Auch wenn es, bedingt durch die Zeitenwende, scheinbar nicht mehr in die heutige Gegenwart passt, muss eine Debatte über die Suffizienz konstruktive und attraktive Sicht- und Lebensweisen eröffnen, sie muss Lust und ein gutes Leben beinhalten. Bei allen Anschaffungen, die ökologischen Produkte miteingeschlossen, wird nur auf Bequemlichkeit geachtet und eine Veränderung der Lebensführung muss nicht erfolgen. Auch »[e]ine Solaranlage muss nur bestellt und angeschlossen werden, wird obendrein subventioniert, verlangt mir also keine veränderte Lebensführung ab. Ungleich schwieriger ist es, stattdessen die gleiche Menge an Elektrizität einzusparen.«[6]

Auch die Digitalisierung wird keine Einsparungen bringen, im Gegenteil. Ein gutes Beispiel stellen die deutschen Rechenzentren dar. »Schon zwischen 2010 und 2020 haben sich die Kapazitäten hierzulande ungefähr verdoppelt. Insgesamt kommen die deutschen Rechenzentren mit ihrem Bestand von 2,4 Mio. Servern demzufolge auf eine IT-Anschlussleistung von 2,7 Gigawatt. Bis 2030 rechnet der Industrieverband Bitkom mit einer weiteren Steigerung der Leistungskapazität um 75 Prozent auf 4,8 Gigawatt. Damit steigt auch der Bedarf an Energie. Lag der von Bitkom geschätzte Strombedarf der Rechenzentren im Land 2014 noch bei zwölf Terawattstunden, so betrug er 2024 bereits insgesamt 20 Terawattstunden. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 verbrauchte die Metropole Berlin mit ihren 3,8 Millionen Einwohner:innen insgesamt 12,3 Terawattstunden. (…) Rechenzentren verbrauchen allerdings nicht nur Unmengen von Strom, sondern auch riesige Mengen an Wasser für die Kühlung.« (Ingo Dachwitz und Sven Hilbig, Mythos grüne Digitalisierung, aus: Blätter für deutsche und internationale Politik. 9`25, Berlin, 2025, S. 106 /107)

[1] Klaus Dörre, Die Utopie des Sozialismus, Berlin, 2021, S. 84.

[2] Naomi Klein, Die Entscheidung, Kapitalismus vs. Klima, Frankfurt am Main, 2015, S.116.

[3] Richard Heinberg, Öl-Ende, München, 2008, S. 102.

[4] Hans-Peter Dürr war einst Mitarbeiter Werner Heisenbergs, später Direktor des Max-Planck-Instituts für Physik in München, Mitglied des Club of Rome und Träger des Alternativen Nobelpreises.

[5] Katja Gentinetta (Contra), Niko Paech, Wachstum, Frankfurt/Main, 2022, S.94.

[6] Manfred Folkers, Niko Paech, All you need is less, Eine Kultur des Genug aus ökonomischer und buddhistischer Sicht, München, 2020, S. 19.